宜家的家具帝国(上篇)

宜家是全球最大的家居用品零售商,于 1943 年创建于瑞典,致力于提供种类繁多,美观实用,老百姓买得起的家居用品。公司集研发、生产、销售于一体,拥有座椅/沙发系列、办公用品系列、卧室系列、厨房系列、照明系列、纺织品系列、炊具系列、房屋储藏系列、儿童产品展示系列等约 9500 种产品展示,且每年会更新产品展示系列,推出约2500种新产品展示(产品展示更新率在20%-30%)。宜家的经营理念是“为大众创造更加美好的日常生活”,希望为尽可能多的顾客提供他们能够负担、设计精良、功能齐全、价格低廉的家居用品。 截至2018年8月,宜家零售业务的销售额达到388亿欧元,在全球50多个市场拥有422家宜家商场,宜家商城的访问量达到9.57亿人次,而宜家官网的访问量达到25亿次,在全球拥有超过20万的员工。

经营情况

数据截止2017年8月(FY2017)

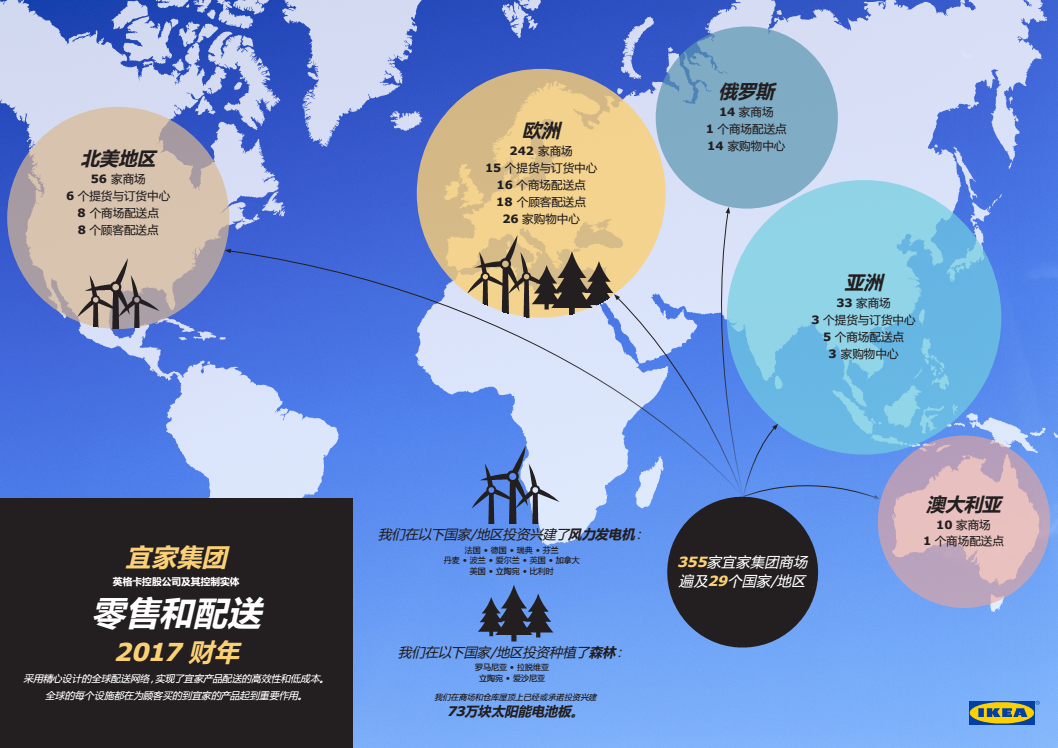

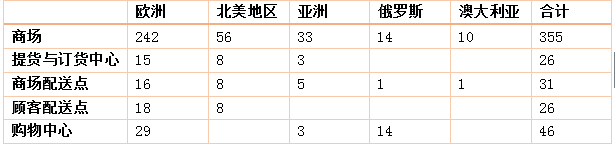

宜家在欧洲店面的布局深入。2017 财年欧洲门店数量达到242家。北美其次,达到56家。亚洲的门店数量位居第三,为33家,增速较快。宜家在中国门店数目不断增长,2015 年以来增速加快,截至 2017年10月,在中国门店数目达25 家,较 2012 年新增 14 家,并且建立了北京、武汉、无锡三家大型宜家芸萃中心。

销售分布

德国市场和美国市场占据宜家销售额的前两名,德国市场自进入以来一直占据重要地位。宜家进入英国市场的时间也很早,但因为受限于其严格的立法制度,当地政府不允许宜家开设本来在计划中的商城,导致市场发展空间受限。

欧洲门店的营收占比超过60%,宜家在欧洲地区除了英国和奥地利以外,市场份额都是当地最高的,英国发展受限是因为当地立法制度,而奥地利则是因为当地市场被少数竞争者垄断,宜家无法打入。

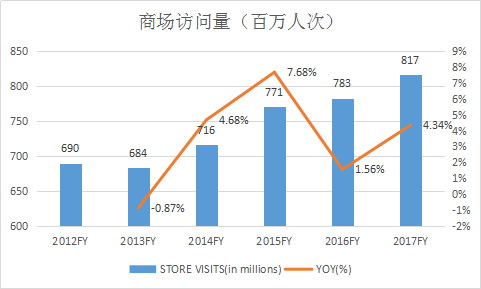

商场数及访问量

宜家在全球的商场数量并不算多,几乎全为直营,平均单个商场面积达到了2.8万平方米。近六个财年宜家每年新增商场数量十余家,宜家的扩张一直都相对谨慎,这与宜家相对保守的金融政策有关,宜家一直秉承“量入为出”的政策,利用自有资金进行投资,另一方面宜家坚持自持物业,因宜家商场动辄需要上万平米的面积,要寻找到合适的大块土地非常困难。

以宜家开拓印度市场的例子来说,从宜家进入到印度市场,到开设第一家门店,整整花费了6年的时间。对大部分企业来说,6年的筹备期过于漫长,但宜家内部则认为,当宜家选择进入一个新市场时,就必须为新市场的长期发展打造一个扎实的基础,充分了解当地市场和处理好当地政策,这样后续的扩展才会更顺利:在印度开店前,宜家已经完成了超过800次的调研,充分了解了印度的市场,以及印度人对宜家进入印度的态度。宜家团队走访了印度1000多户不同收入水平和生活方式的家庭,了解他们的需求和期望,最后敲定了印度门店将提供的约7500种家居用品。宜家针对印度人们的消费习惯对部分产品展示进行本土化改造,例如大多数印度人吃饭直接用手或者是勺子,而不用刀叉,因此宜家就提供了四种不同颜色的勺子,售价15卢比(约合人民币1.5元);再例如,印度人喜欢睡硬床垫,这与世界上大多数国家的习惯不同,为此宜家专门与印度本地的床垫供应商合作。此外,宜家专门还在印度建立了供应链体系,与当地供应商合作建立工厂,以确保产品展示的本地供应及产品展示低廉的价格,因为在印度本地采购的货源越多,就越能降低价格。

宜家在电商的布局非常谨慎,在2008年,宜家当时的CEO安德斯·代尔维格向董事会提议开拓线上渠道,但被英格瓦否决了。英格瓦认为,开展电商后线上、线下业务很可能出现左右手互搏的问题,线上销售会减少样板房内的小陈列品销售量和宜家餐厅的收入。正是因为担忧电商挤压线下业务,以及布局线上还要面对物流带来的包装成本、物流成本等资金压力,再加上配送环节将出现的诸多不可控因素,宜家的电商业务迟迟未能得以开展。

为适应消费者不断改变的购物习惯,越发激烈的市场竞争和城市化进程发展,宜家开始主动转变其商业模式。除了在城市中心开设小型门店外,伴随消费者自己动手 DIY 的兴趣减退,宜家还在开发速度更快、价格低廉的配送和安装服务。

到2018年,受电商冲击,实体零售业的压力越来越大,宜家终于准备展开公司史上最大规模的重组,以应对快速变化的消费模式对全球实体零售造成的冲击。宜家宣布将在未来几年将在全球范围内裁掉7500个冗余的行政岗位,同时再创造1.15万个岗位,主要集中在电子商务、物流配送和市中心商业模式等领域。

宜家中国在2018年10月上线了官方网上商城,不同于两年前仅限配送上海地区,新上线的网上商城可以为149个城市的消费者提供配送服务,5000种左右的大件家具配送费用均为69元且无重量限制,近5000件小件家用品与配饰的配送费用均为9.9元。但使用过宜家中国的线上服务后,我们发现,宜家线上商场的界面设计不太符合国人使用习惯,网页响应速度慢,购物流程不够便利。此外,宜家线上购物在配送物品的范围上有很多限制,且线上仍需消费者自行承担配送费用。对于习惯“包邮”的消费者,并不太适应这样的方式,网购消费者可能宁愿多消费免邮也不喜欢把钱花在邮费上。所以对比其他的线上平台,宜家的线上购物方式并没有多大的优势。可见,在线上战场缺乏经验的宜家在电商之路任重而道远,宜家仍需投入大量资源对线上渠道进行建设,包括仓储建设、物流配送、材料成本、客服网络、体验店和提货点等等,更重要的,要针对不同国家的网民的网购习惯及偏好进行深刻的本土化改造。

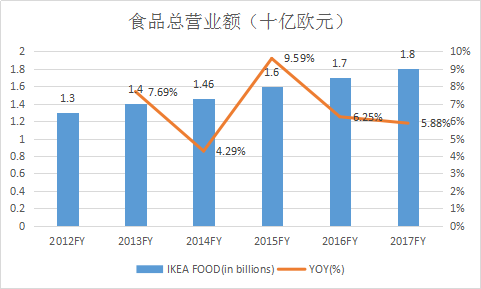

备注:包括餐厅、小餐馆、瑞典食品屋和员工餐厅的食品总营业额

2017财年宜家实现餐饮收入18 亿欧元,同比增长5.88%,占整体营收的5%。 宜家餐厅通过提供完整的餐饮服务,让客户购物与美食皆可兼顾,一方面延长了用户逗留时间, 提高了用户体验,另一方面也带动了整体收入增长。宜家餐厅设置的巧妙之处在于餐厅与家具商场的结合,餐厅位于宜家商场里面,它的店租成本之低是其他餐饮企业不可比拟的,且完全不用担心客源问题,所以可以用远低于市面上一般餐饮的售价为消费者提供餐饮服务,并通过餐饮服务延长宜家商场的顾客的逗留时间。据统计,在2015年,宜家中国的餐厅销售额高达10亿元,而宜家餐厅的整体收入已经接近美国第二大披萨连锁店达美乐的全年营收。

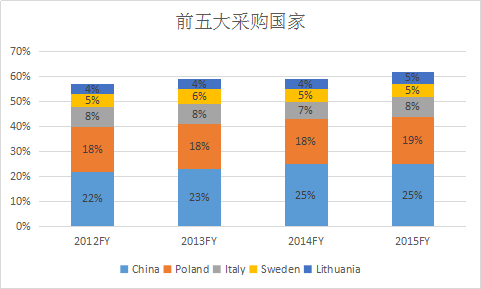

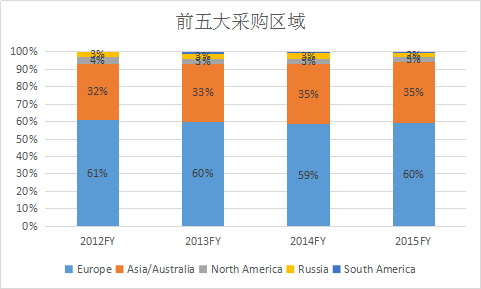

采购分布

宜家采用全球化采购的方式,主要采购区域在欧洲及亚洲,中国、波兰、意大利、瑞典和立陶宛为主要采购国,且在这五个国家在采购比重仍在进一步提升。

宜家在20世纪90年代在将产地转向成本更低的亚洲,主要负责生产宜家产品展示中的快速消费品,中国占宜家在亚洲采购量的50%以上,但家具类的产地宜家依旧放在欧洲,主要集中在东欧。此外,宜家大幅缩减供应商的数量,供应商数量从1990年的2500个缩减为2015年的978个。宜家认为这样可以利用更大的采购量要求更低的采购价格,更重要的是可以提升物流效率、运输、生产率和质量控制等。

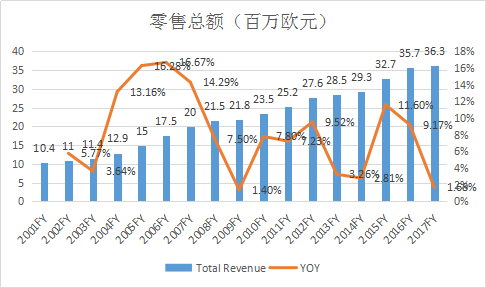

营业收入

宜家的营收一直保持稳定的增长,尤其是在进入21世纪的前几年,增速非常快,后受2008年金融危机的影响,2009年增速仅为1.4%,但增速很快又反弹。但近几年宜家增速正在逐年放缓。

净利润 毛利率与净利率

毛利率与净利率

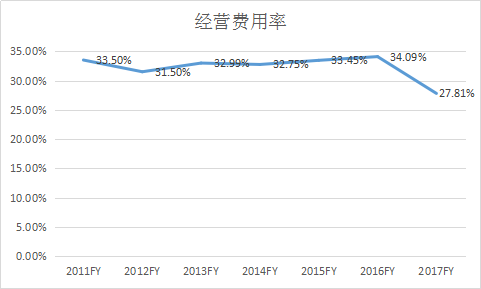

经营费用率

经营费用率

宜家2017财年经营利润出现负增长、毛利率/净利率下滑的主要原因是2016年底的业务拆分:IKEA Group将以52亿欧元的价格将其负责管理宜家供应链,承担设计、采购和生产所有宜家家具任务的子公司出售给宜家内务系统公司 Inter IKEA Holding。Inter IKEA Holding接管了IKEA 全部产品展示开发和供应链管理的职能,这使 IKEA Group 转变为纯零售商。此外, 宜家零售公司(IKEA Retail)因发展全渠道业务、扩张零售网络导致了成本增加。

而宜家2018年的财报显示:宜家的销售额同比增长2%至370亿欧元(按不变汇率计,零售销售额同比增长4.7%),税前利润同比下滑36%至21亿欧元,经营利润同比下跌25.7%至22.5亿欧元,净利润同比下跌40.6%至14.7亿欧元。利润下滑的原因来自于原料成本和关税上涨,主要是木材和金属原料价格增长,原材料成本的增幅高于批发销售额的增幅,但集团没有将成本转嫁给特许经销商。Inter IKEA首席财务官Martin van Dam指出,过去一段时间,原材料和材料成本都在不断增长,同时还面临关税挑战。他认为宜家要维持现有的产品展示价格极具挑战性。如果宜家向零售商收取更高的费用,能很顺利的解决这些问题,但这长期看并不是一个好举措,宜家想要遵守提供平价产品展示的承诺。从这个角度说,宜家就必须牺牲利润率,来换取特许经销层面的整体性成功。未来数年,宜家集团的利润将基本保持不变,销售额增长的部分将会与高额投资相抵消。据推测,宜家集团有望在2022年实现利润恢复增长。

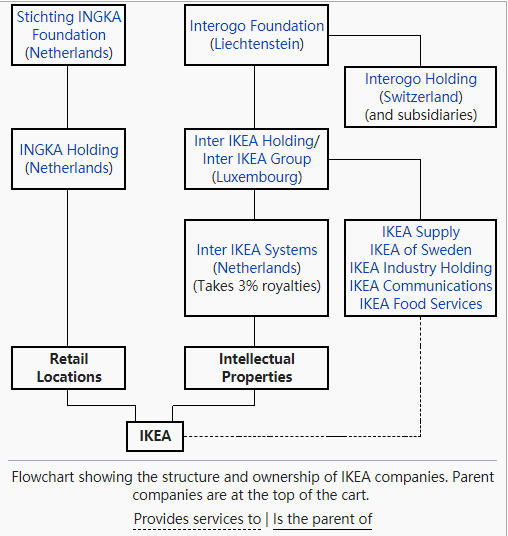

宜家的实际拥有者是两个基金会——Stichting Ingka Foundation和Interogo Foundation。宜家创始人英格瓦•坎普拉德 在40年前构建了宜家现有的组织架构,目的主要有两个:一是宜家的发展不收任何人、任何事的干扰和破坏,免受来自任何家族成员、市场力量或政治任务的不良影响,且永远处于坎普拉德家族控制之中;二是宜家能够享受到利益的最大化。

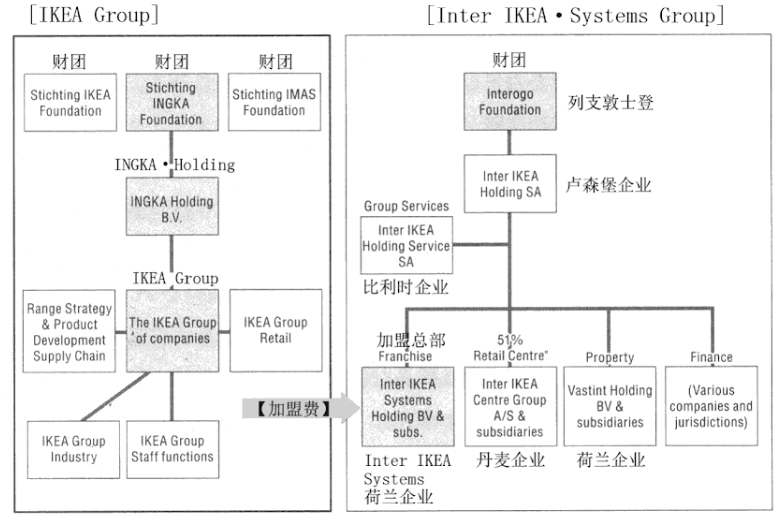

宜家受两套系统的指挥:一套是“看得见的指挥棒”——IKEA Group,另一套则是“看不见的意识形态”——Inter IKEA Holding。整个公司也因此被划分成两部分:日常组织系统IKEA Group主要负责运营宜家实体店,而意识形态体系Inter IKEA则负责发展宜家理念。

Inter IKEA Systems是宜家理念和全球宜家特许授权的所有者,负责门店授权,批准宜家直营店和外埠门店,The IKEA Group和所有其他宜家特许经销商向Inter IKEA Systems支付年销售额3%作为特许经营授权费,以获得IKEA System 及其经营方法的使用权。Inter IKEA Systems按既定条款严格执行宜家概念,如某个宜家商场不行遵守宜家概念和规则,如更改门店的外观设计,不设立儿童游乐场,减小餐厅面积或在其他标准上存在偏差,都必须由门店经理亲自向Inter IKEA Systems提出申请,并获得特别批准,否则将有权要求商场摘下门店的宜家品牌标志,并停止对门店供货。

原先的组织架构如下:

在2016年之前,宜家集团(IKEA Group)除负责门店运营外,还负责管理宜家供应链,承担设计、采购和生产所有宜家家具任务。而近些年来,市场竞争越发激烈,消费者的购物习惯亦在不断改变,要满足他们“线上下单、线下取货”的要求,宜家理念需要从根本上做出更多改变。但由于 Inter IKEA 不负责物流等主要职能,他们无法改变经营理念。于是在2016年底时,IKEA Group将以 52亿欧元的价格将其负责管理宜家供应链,承担设计、采购和生产所有宜家家具任务的子公司出售给宜家内务系统公司 Inter IKEA Holding。

现有组织架构如下:

Inter IKEA Holding接管了IKEA 全部产品展示开发和供应链管理的职能,这使 IKEA Group 转变为纯零售商,只负责门店管理,专注于线上业务的拓展。作为重组的一部分,IKEA Group 获得开发新渠道销售宜家产品展示的权利,包括在新的城市中心开设门店,设立城市销售网点。此外,还修订了IKEA Group 的特许经营合同的时间跨度,以便能够进行长期投资,这一系列举措彻底改变 IKEA 的经营模式。

宜家的发展历程宜家创立于1943年的瑞典,创始人英格瓦·坎普拉德白手起家,经过70多年的发展,宜家从最初的经销小商品的流动小摊贩成长为国际性大型家具连锁企业。

宜家发展大事记- 1943年 英格瓦•坎普拉德创建宜家

- 1948年 宜家将家具引入产品展示系列

- 1951年 第一本宜家目录册诞生

- 1953年 家具展间在瑞典阿姆霍特开业

- 1958年 第一个宜家商场在瑞典开业

- 1960年 第一个宜家餐厅诞生

- 1965年 最大的宜家商场在斯德哥尔摩开业

- 1973年 瑞士苏黎世的宜家商场开业,宜家开启了全球化扩张

- 1973年 宜家进入德国,时至今日仍是宜家最大的市场

- 1976年 英格瓦发表“一个家具经销商的宣言”,传递了宜家的理想和商业理念

- 1982年 宜家改变所有权结构,所有权归属基金会

- 1984年 宜家俱乐部成立

- 1985年 宜家集团拥有10000个员工和60个商场

- 1986年 英格瓦退出宜家管理层,由Anders Moberg接任

- 1991年 宜家建立Swedwood工业集团,生产以木材为主要原料的家具和木制零件

- 1998年 宜家总营业额突破48亿欧元

- 1999年 Anders Dahlvig接替Anders Moberg担任CEO

- 2002年 宜家第175家门店开业,营业额突破97亿欧元

- 2003年 宜家营收突破110亿欧元,净利润超过11亿欧元,成为全球最大的家居用品零售商

- 2009年 Mikael Ohlsson接替Anders Dahlvig担任CEO

- 2013年 宜家门店突破300家

- 2016年 Inter IKEA Holding接管了IKEA 全部产品展示开发和供应链管理的职能,这使 IKEA Group 转变为纯零售商;还修订了 IKEA Group 的特许经营合同的时间跨度,以便能够进行长期投资,彻底改变 IKEA 的经营模式。

- 2018年 宜家在中国大陆的网上商城正式试运营,该商城目前开放位于安徽、江西、上海、江苏和浙江等区域内的35个服务城市。

自 1950 年经营范围引进家具以来,宜家在不断解决危机的过程中,形成了延续至今的基础价值及商业模式,如宜家理念、一站式采购的大型商场、全球化采购、体验式展示、平板包装等。

宜家的成立1943年,17岁的英格瓦坎普拉德成立了宜家,字母I代表他的名字(Ingvar),字母K代表他的姓氏坎普拉德(Kamprad),字母E代表他出生和生活的农场艾尔姆塔里的(Elmtaryd),字母A则代表他生活的村庄阿根纳瑞德(Agunnaryd)。 公司成立后,英格瓦主要经销小商品如圣诞卡片、钢笔、皮夹、相框、桌布、手表、首饰和尼龙袜等——以折价产品展示满足人们的需要。

家居生意的起步当时阿尔姆胡特地区有很多家具生产商,家具生意的起步不算太难,英格瓦于是决定从家具经营切入,进一步扩充宜家的产品展示线。1948年,为了尽快入行,他模仿竞争对手,开始登广告卖家具。他先给几件家具打广告尝试投石问路,广告带来了巨大的反响后,英格瓦开始印刷名为《宜家通讯》的商品目录(形式是大规模发行的报纸的增刊)邮寄给客户。客户只需要填好邮购订货单并邮寄回来,工厂便会按照订单配货。很快,英格瓦发现要记下所有商品的邮购编码实在太难了,还不如给他们取个名字好记,便开始给每个家具取名字。取名字的传统也一直延续至今。

1952年,随着家具产品展示越来越受欢迎,逐渐变成主力销售产品展示后,英格瓦决定专注经营家具和家居产品展示,并在《宜家通讯》的基础上发展出了《商品目录》,以更简洁的形式将产品展示呈现给客户。客户可以通过这本小册子后面的表格订购心仪的产品展示。我们现在所知的宜家目录册由此诞生。

1951年,邮购市场的竞争日益加剧,价格战兴起。没有底线的价格战已经影响了这些家具和家居产品展示的质量,顾客的投诉日渐增多。

英格瓦认为如果一直恶性竞争下去,整个邮购行业都会面临巨大的危机。一旦砸了整个行业的口碑和信誉,宜家也难以独善其身持续发展。而邮购行业的本质问题在于顾客无法亲手触摸到真实的商品,因此只能选择信赖广告或者商品目录上的商品描述。消费者的权益无法得到保障,而无良商界欺诈愚弄客户也很容易。在这样的发展十字路口,英格瓦认为必须快刀斩乱麻做出决断,否则宜家只能走向灭亡。

英格瓦开始琢磨宜家该如何走出行业“低价+劣质”的发展怪圈,找到新的发展思路,在提升消费者信任度的同时也保证合理的利润空间。于是,邮购业务与实体展厅相结合的模式应运而生——实体店/展示厅长期陈列并展销宜家家具,让顾客能亲眼看见并亲手触摸,直观对比不同价位和质量的产品展示,选择最物有所值的产品展示。

与此同时,阿尔姆霍特的拉格布拉德家具商场正好歇业,英格瓦花了1.3万克朗收购了整栋大楼,进行翻新改造,并在1953年3月正式开张。从那时起,宜家有了新的经营理念——通过《商品目录》展示琳琅满目的商品,并把顾客吸引到实体展厅,顾客可以在宽敞明亮的展厅自由走动,体验分门别类陈列的各类家居用品,遇到满意的商品可以随手填在《商品目录》上,然后把目录邮寄给宜家,订单则由工厂处理和发货。实体展厅很快取得了成功,并未五年后一家开设实体门店奠定了基础。

当时通过邮购目录销售笨重的家具不是件容易的事,不仅成本高昂,家具在运输过程中的破损率也非常高,部分部件常因途中颠簸而受损。

1952年,在一次家具宣传片拍摄结束收拾东西的时候,宜家的设计师伊利斯隆格列(Gillis Lundgren)突发奇想决定把桌腿卸掉放在桌面底下包装,这样的平板包装不仅节省空间,还方便搬运,降低产品展示的破损率。从那时起,宜家便开始在设计中考虑平板包装和自助组装的问题——在储运过程中的损坏率及占用仓库的空间;更主要的,平板包装大大降低了产品展示的运输成本,使得在全世界范围内进行生产的规模化布局生产成为可能。而且长远来看,也是未来实现顾客自提、自己搬运家具回家提供了必要的前提。

宜家经典产品展示——波恩(POÄNG)扶手椅及其平板包装

在一次去米兰参加展会的过程中,英格瓦通过拜访实地拜访发现普通人家的室内装潢同家具展会的家具展品差距甚远,他希望能为大众提供现代化、美观实用、物超所值、价格低廉的家居用品,并逐步完善了“民主设计”的理念——优秀的设计应该是美观、实用、优质、可持续和低价的完美结合。民主设计不仅追求精良的设计,更要求设计从一开始就要适应大机器生产,并能创造价格亲民的产品展示。在民主设计和自助组装家具的创新风潮双重影响下,家居用品的生产制造和运输环节的成本得以大幅削减,从而降低了产品展示的最终售价。

英格瓦从创立宜家初期开始便强调跳过中间商直接供货给客户,他的低价政策给瑞典整个家具行业带来了极大的压力。20世纪50年代开始,瑞典的其他传统家具商开始联合抵制宜家:他们呼吁政府禁止宜家曝光,不给宜家参加各类家具展销会,组织宜家以极低价格接触那些对价格敏感的民众,甚至威胁家具厂商不得给宜家供货,如厂商继续给宜家供货,家具联合会将不再从该厂商进货等等。于是很多供应商都退缩了,有些只敢偷偷摸摸地发货,用假地址与宜家保持生意来往,送货地址要换,发件人也不敢标明,甚至连提货时间都要调整到晚上。这种联合抵制直接导致了宜家的成本暴涨,此外还有很多商品无法按时交货给顾客。但家具商对宜家的联合抵制也抵挡不了消费者对物美价廉产品展示的热情,进而导致宜家对木质桌椅的需求缺口愈来愈大,据统计,1961年宜家的木质桌椅订单高达4万把,但半数以上无法在瑞典国内采购到,宜家急需在海外拓展供应商渠道。

20世纪50年代后期起,家具行业对宜家的供货禁令愈演愈烈,仅有极少数供应商敢为宜家继续供货。但是宜家对木质家具的需求量太大,供货缺口越来越大,急需在海外拓展供应商渠道。于是在20世纪60年代,宜家将采购地转向波兰,当时的波兰出口也有中央政府计划委员会控制,他们几乎没有商业意识,波兰的大部分产品展示都出口到前苏联等国家,而宜家的介入,使得波兰寻求到将产品展示出口到西方国家的机会。1961年到1968年期间,宜家同波兰的贸易往来从6.9万克朗的一笔木质桌椅订单迅速扩大至数十亿克朗的进出口体量。此外,宜家还在波兰参与了锯木厂等各项投资,并成功建立了实体商场。作为第一个吃螃蟹的西方企业,宜家几乎在一夜之间将成本价格降低了50%以上,这一举措对宜家的影响巨大而深远。宜家立即形成了销售价格的优势,宜家也因此获得了丰厚的利润。

阿尔姆霍特展厅的成功以及将采购中心转向波兰巩固了宜家在家具市场的领先地位,宜家也因此累积下足够多的资本。60年代初期,宜家开始利用自有资金在斯德哥尔摩郊外建立一个超大体量的商城——国王道商城(阿尔姆霍特的宜家展厅体量是7000平方米,投资额为60万克朗,而国王道商场的面积达到了4.58万平方米,投资金额高达1700克朗)。

国王道商场的选址出发点是在远离市中心的地方找一个地价相对便宜且有很多停车位,交通便利的地点,当时那一带还是一片泥泞的郊区,门店就建在一片斜坡上,街对面就住着成千上万的居民,这些从农村进城打拼的年轻人便是宜家的目标客户群。

1965 年,最大的宜家商场——国王道商城在瑞典斯德哥尔摩开业。开业当天有多达1.8万名顾客到店抢购,甚至引发了一场骚乱,宜家的工作人员不得不打开仓库让顾客自助提货,并由此诞生了自助式仓库及自助服务模式。国王道店当时的店长汉斯.阿克斯(Han Ax)因此提出了便于运输的轻型家具计划,原先的邮购业务随即成为历史。这一商场开设标志着反映宜家理念的一系列重要基石的确立:大型商城、远离市中心、免费停车场等等。商城的产品展示范围扩展至软装配饰等家居生活的所有领域。

1970年,由于电路故障,国王道商城发生火灾,促使英格瓦在过去五年成功经验的基础上对商场进行现代化改造。这一事件标志着新宜家理念的开端:包括宜家餐厅、重点推荐商品区、宜家儿童部等都是这一阶段孕育发展起来的。

1973 年是宜家创立的第30个年头,宜家当时拥有7家商场(瑞典本土5家、挪威和丹麦各一家),年销售额达到4000万欧元,其中80%来自瑞典市场。1973年,瑞士苏黎世附近的宜家商场开幕,这是宜家首次跨越斯堪的纳维亚开设商场,从此开启了宜家的全球化扩张。截至2018年8月,宜家零售业务的销售额达到388亿欧元,在全球50多个市场拥有422家宜家商场。

1973 年是宜家创立的第30个年头,宜家当时拥有7家商场(瑞典本土5家、挪威和丹麦各一家),年销售额达到4000万欧元,其中80%来自瑞典市场。1973年,瑞士苏黎世附近的宜家商场开幕,这是宜家首次跨越斯堪的纳维亚开设商场,从此开启了宜家的全球化扩张。截至2018年8月,宜家零售业务的销售额达到388亿欧元,在全球50多个市场拥有422家宜家商场。

全球扩展路径

宜家的跨国扩张,包括采购链及零售链的全球化。随着宜家的成长,瑞典市场空间的限制逐渐成为宜家继续扩张的障碍,跨国扩张是必然选择。1973 年宜家仅拥有 7家商场(瑞典本土+挪威/丹麦各一家),年销售额达到 4 千万欧元,其中 80%来自瑞典市场。从1973年至 1998 年的 15 年间,宜家开拓了19个零售市场,零售额增加至 65 亿欧元。

宜家在这一时期一味追求快速占领新市场,没有意识到盲目扩张到西欧以外的市场不仅仅是复制现有模式那么简单。短期内在多个市场开设新店导致成本迅速增加,加之美国和东欧市场的新店盈利能力没有达到预期水平,宜家开始面临亏损。当时宜家的应对政策上通过提高售价来维持毛利率,但失去价格优势又导致问题进一步恶化。销售增速同比放缓,宜家内部想通过生产本土化产品展示以促进营收增长,但这导致产品展示范围迅速扩大。随之而来的是大宗采购的优势减少,宜家失去了对供应链的管控。同时产品展示质量问题激增,供货能力逐步下降,本土化大众产品展示的激增导致宜家原有产品展示的独特性下降。宜家正在遭遇规模由小变大的转型时期的种种矛盾,对未来发展方向十分迷茫。又值当时全球经济衰退,宜家可谓内忧外患。

1995年,英格瓦决定重拾之前确立的商业成功标准,实行强硬的产品展示策略,减少产品展示范围,提升独特性;同时采取清晰的采购策略,减少供应商数量,将产地转移到更低成本的国家;更重要的——重新回到降低销售价格的轨道上来,并精耕细作现有的商场。在1995年到1998年期间,宜家仅开拓了芬兰和西班牙两个新市场。

1999-至今:转型扩张

这一阶段,宜家在管理效率等方面精益求精,不断改进(如:供应链改革、完善内部工作流程等),成长为管理结构明确、效率更高的大型全球化零售商。

1999年到2009年这10年期间,宜家一共开设了150家商城,超过了过去55年所开设的130家的总和。截止2018年8月,宜家在超过50个市场开设了422家宜家商场,2018财年新开店数量为19家。中国区销售额超过人民币146亿元,中国商场访客超过9830万人,宜家俱乐部会员超过2200万人。目前,宜家在中国的20座城市设有25家实体店,预计到 2020年前,中国的宜家商场数量将会以 3-5 家店的速度继续增长,且预计在全国建成3个分拨中心、5个顾客配送中心和3个小件包裹分拨中心;除商场外,也会开设更多宜家购物中心。

数据来源及参考资料

宜家官网

宜家故事,Bertil Torekull

这就是宜家,Anders Dahlvig

宜家真相,Johan Stenebo