伯纳德•阿诺特:奢侈品界的巴菲特

05 AUG 2019

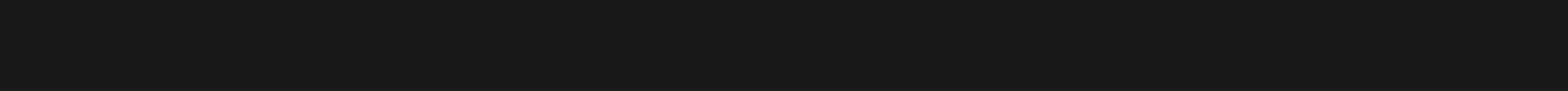

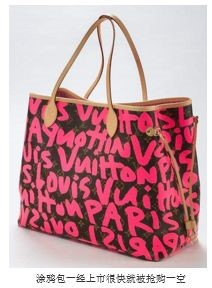

你也许没有听说过伯纳德·阿诺特,但是你一定听说过路易·威登、迪奥、宝格丽、纪梵希、娇兰、贝玲妃、丝芙兰、真力时、轩尼诗、酩悦……而这些鼎鼎有名的品牌,全部都归属于LVMH集团!伯纳德·阿诺特,正是这个传奇集团的掌门人。

2017年12月19日,美国著名商业杂志《福布斯》发布了2017年全球亿万富翁净资产增长最多的前10人名单。伯纳德·阿诺特以净资产增长236亿美元位列第3。他自1989年开始执掌LVMH,至今已近30年。

2017年12月19日,美国著名商业杂志《福布斯》发布了2017年全球亿万富翁净资产增长最多的前10人名单。伯纳德·阿诺特以净资产增长236亿美元位列第3。他自1989年开始执掌LVMH,至今已近30年。

与大多数商业帝国的缔造者不同的是,伯纳德手中的LVMH集团并非由他一手创建。他的成功离不开其狠辣的并购手段,通过家族矛盾趁虚而入是其收购生涯中的惯用模式。有些时候,他几乎依靠赤裸裸的“抢”。据统计,近30年间,伯纳德手中的LVMH进行了62笔收购,持股74家公司,同时卖掉了48家。他拥有独到的投资眼光,可以说,他是“奢侈品界的巴菲特”。

第一桶金:房地产业站稳脚跟

第一桶金:房地产业站稳脚跟

伯纳德毕业于巴黎综合理工大学后,以工程师的身份进入家族企业费雷·萨维内尔公司工作。这个公司专门从事工业建筑事业,也就是为别人建造工厂。

1976年,伯纳德说服父亲,以4000万法郎的价格将公司的工业建筑和公共事务部门出售,公司只从事房地产经销业和一个还处于萌芽阶段的业务:建造私人住房和公寓。事实证明,伯纳德的选择是明智的。房地产经销业比工业建筑更赚钱,因为工业建筑受制于大客户,利润也小,还要担心遇上坏天气。房地产经销恰恰相反,买地、出资、找客户,利润明显要高出不少,而且能够自己做主。在这项新业务中,伯纳德彰显了他的才干。

小试牛刀:收购迪奥

1981年,法国商界发生了一件引人注目的事情:布萨克集团由于卷入法国政治混战中而陷入困境。当时,身处美国的伯纳德一直在寻找一个生意占领法国市场。1984年,伯纳德的得力助手皮埃尔将布萨克集团推荐给了他。

伯纳德对布萨克集团产生了兴趣,因为这个集团中有一块真正的金子——迪奥,它的大名在当时已经响彻世界。伯纳德获得了拉扎德银行的支持,他在一番激烈的竞争和谈判后收购了布萨克集团的股票,并签订了协议,这在法国金融界引起了一场风暴,大众都对这个年轻的房地产企业家投以关注的目光。伯纳德缔造了他在奢侈品商业史上的第一个神话,仅花费4亿法郎就成为布萨克的总裁。3年后,在伯纳德的精心经营下,布萨克集团的市值达到了80亿法郎。

野心勃勃:LVMH之争渔翁得利

野心勃勃:LVMH之争渔翁得利

很快,伯纳德把目光投向了奢侈品巨头LVMH集团。LVMH是路易·威登集团和酩悦·轩尼诗公司在1987年合并后形成的集团名称。然而,路易·威登集团和酩悦·轩尼诗公司的合并决定十分仓促,两个公司产生了激烈的矛盾。从他们产生矛盾的那一刻,整个LVMH集团便进入了伯纳德的围捕视线中。两个公司之间的矛盾越大,伯纳德便越兴奋。

1987年10月18日,也就是LVMH集团成立4个多月后,全球股市均告崩盘,而LVMH集团的股票更是缩水了40%。伯纳德做了两件他日后想起来十分得意的事情:第一,在股市大幅下跌的前一个月,也就是1987年9月,他将手中康福浪漫公司13%的股票抛出,获得了近3亿法郎的收益;第二,在股市下跌后,他同时以个人和阿加什集团的名义买进了2%的LVMH集团的股票,这一做法对他后来夺取LVMH集团的行动起到了决定性的作用。

1988年5月,伯纳德第一次见到了路易·威登集团的总裁雷卡米尔。雷卡米尔早就想找一个能够注资LVMH集团的新股东,以牵制酩悦·轩尼诗公司的总裁舍瓦利耶。他让伯纳德买进LVMH集团20%的股份,资金支持来自里昂信贷银行的总裁。雷卡米尔不知道此时的伯纳德已经在股市大跌中通过二级市场拥有了LVMH集团2%的股权,他已经将伯纳德视为巩固自己在LVMH集团权力的忠实可靠的同盟者了。然而,雷卡米尔大错特错。

1988年6月底,伯纳德毅然决定转换阵营,与酩悦·轩尼诗公司的总裁舍瓦利耶结成同盟,因为他发现他难以与舍瓦利耶抗衡。伯纳德向舍瓦利耶表示:如果LVMH集团愿意给我一个股东位置,我愿意放弃公开竞价。舍瓦利耶欣然同意。就这样,轩尼诗家族向伯纳德敞开了大门,伯纳德得以继续以低价收购LVMH的股票。

1988年7月28日,伯纳德宣布他已经成为LVMH集团最大的股东,在神不知鬼不觉的情况下成为了实际掌权者,从此走上了奢侈品事业的巅峰。

巅峰之路:帝国缔造步步为营

从1987年至今,伯纳德进行了62笔收购。伯纳德喜欢收购是出了名的,只要是被他看上的品牌,都难逃他那双“生来就用于收购的手”。有人将伯纳德的收购手段归纳为“简单直接”的三步法:

第一步,购买的时机集中于资本市场低迷时期;在掠夺LVMH时,伯纳德选择于1987年10月买进LVMH的股票,因为那个时候全球股市均告崩盘,而LVMH集团的股票更是缩水了40%。伯纳德得以用最少的钱获取最大的收益。

第二步,收购后“收放自如”,适时适度卖出,使其旗下的子品牌始终保持高收益率;比如在1998年至1999年间,伯纳德收购了包括贝玲妃在内的多家创办不久的美国化妆品公司。贝玲妃很好的利用了LVMH集团的共享服务中心,其在2002年取得了两位数的增长。相反,在2002年,伯纳德将硬糖(HardCandy)和UD(Urban Decay)这两个品牌果断抛售。在伯纳德看来,一个品牌既然无法保持自己品牌的独立性,那么这个品牌对于LVMH便一文不值。于是,硬糖和UD只能眼睁睁的看着几乎是同一时期被LVMH收购的贝玲妃飞黄腾达,而自己被一脚踹出门外。

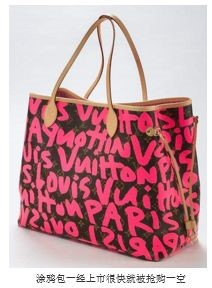

第三步,换,伯纳德在为品牌挑选设计师时有独特的眼光。比如在LV成为“老气街包” 的代名词之后,他果断任命了新锐设计师马克·雅可布担任公司的创意总监,设计出了随性涂写LV全名的涂鸦包,把LV的古老高贵融入到现代生活中。

人无完人:失败的收购

人无完人:失败的收购

在伯纳德的收购生涯中,有两个品牌成为了他的心头痛:古驰和爱马仕。

1999年1月5日,LVMH以55.84美元/股的价格买入10万股古驰集团,持股比例超过5%,到了1月25日,LVMH的持股比例已经升到34.4%。LVMH此举其实是利用了荷兰证监法律的漏洞,古驰陷入了被动的地位。此时,古驰提出让LVMH全盘收购,然而伯纳德希望以最小代价拿下古驰,花14亿美元的代价控制古驰,从而抑制古驰的成长,还可以从这笔投资中获取可观的收益。

古驰管理层没有坐以待毙,他们决定扩充资本,并将总股本的42%以30亿美元的价格出售给PPR(也就是后来的开云集团),使PPR成为古驰的最大股东,进而稀释LVMH公司的股份至20%。据当时的报道,古驰还与PPR公司达成君子协议,PPR保证古驰公司的独立性,不干涉公司的独立品牌运营。不甘心的伯纳德向一家荷兰法院提出诉讼,1999年5月27日,荷兰法院做出终审判决,认为古驰公司行为不当,但并没有就此取消古驰和PPR公司的交易。最终LVMH同意将古驰集团的股份转让给PPR,PPR以88亿美元的代价收购了古驰品牌。

伯纳德对爱马仕的收购也以失败告终。从2008年开始,伯纳德就先后与三家法国银行进行了一系列股票掉期操作,这三家银行出面购买爱马仕发行的衍生投资工具,而实际的买单人则是LVMH集团。当时,为了掩人耳目,伯纳德和这三家银行约定这些交易全部不适用任何股权、债券形式,而是现金交易。伯纳德熟知法国金融交易管理规则,这种以现金支付形式的交易可以不对外公开,这样一来,谁都不知道这三家银行购买的爱马仕股权全部最终由伯纳德掏钱。收购神不知鬼不觉的进行着,爱马仕家族的人在开车看橄榄球赛的路上才突然得知LVMH已经收购了公司14.2%股权的惊人消息。2011年7月,这一比例提高到了21.4%。2013年,比例上升至23%。

伯纳德对爱马仕的收购也以失败告终。从2008年开始,伯纳德就先后与三家法国银行进行了一系列股票掉期操作,这三家银行出面购买爱马仕发行的衍生投资工具,而实际的买单人则是LVMH集团。当时,为了掩人耳目,伯纳德和这三家银行约定这些交易全部不适用任何股权、债券形式,而是现金交易。伯纳德熟知法国金融交易管理规则,这种以现金支付形式的交易可以不对外公开,这样一来,谁都不知道这三家银行购买的爱马仕股权全部最终由伯纳德掏钱。收购神不知鬼不觉的进行着,爱马仕家族的人在开车看橄榄球赛的路上才突然得知LVMH已经收购了公司14.2%股权的惊人消息。2011年7月,这一比例提高到了21.4%。2013年,比例上升至23%。

爱马仕的家族成员们决定联合起来共同对抗伯纳德。2011年,爱马仕成立了家族控股公司。52名家族成员可以直接控制爱马仕50.2%的股份以及相应的投票权,不需要再启动公开招标。2013年,在经过一系列联邦调查、诉讼和反诉后,双方最终达成和解协议,即LVMH赔偿爱马仕800万欧元,并在未来5年内不能购买后者任何股份,法院判定LVMH集团将已持有的爱马仕23%分股份降低至8%。至此,伯纳德对爱马仕的收购宣告失败。

2017年底,法国个别媒体报道伯纳德正试图收购香奈儿。2018年4月,伯纳德在巴黎举办的年度股东大会上首次对该传闻进行了否认。也许伯纳德下一次雷厉风行的收购行动还在酝酿之中。

2017年底,法国个别媒体报道伯纳德正试图收购香奈儿。2018年4月,伯纳德在巴黎举办的年度股东大会上首次对该传闻进行了否认。也许伯纳德下一次雷厉风行的收购行动还在酝酿之中。

异曲同工:伯纳德与巴菲特

总结下来,伯纳德的收购有几个特点:一、资金来源一般是银行,他与多位银行家打得火热,甚至拥有无上限融资额度;二、购买时,时机一般集中于资本市场低迷的时候;三、收购后,适时适度卖出不合适的品牌,使其旗下的子品牌始终保持高收益率;四、经营时,为品牌换上合适的设计师,给予品牌发展的活力。

而巴菲特的投资也表现出了不少相似的特点。一、资金来源一般是保险,利用“廉价”的保险资金作为撬动投资的杠杆;二、买入时,时机也一般集中在资本市场低迷的时候,例如在1988年股市崩盘后买入可口可乐,那时可口可乐相比1987年高位已经下跌了25%;三、收购后,适时选择长期持有或者短期卖出。例如,上世纪80年代末以来,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司一直持有富国银行和可口可乐的股份,这些都是具有全球吸引力的品牌;相反,他在2003年增持中石油以后,在2007年遇到牛市时便果断抛售。

但是伯纳德与巴菲特也有不同之处。伯纳德只在他最青睐的奢侈品行业里狩猎,而巴菲特在很多领域里都有投资。

伯纳德和巴菲特在不同的领域创造了神话,他们都有一定的资金优势、注重把握时机、善于决断取舍。如今,伯纳德已经69岁,但相信这位“奢侈品界的巴菲特”也会同沃伦·巴菲特一样,无惧时光,继续书写传奇。

2017年12月19日,美国著名商业杂志《福布斯》发布了2017年全球亿万富翁净资产增长最多的前10人名单。伯纳德·阿诺特以净资产增长236亿美元位列第3。他自1989年开始执掌LVMH,至今已近30年。

2017年12月19日,美国著名商业杂志《福布斯》发布了2017年全球亿万富翁净资产增长最多的前10人名单。伯纳德·阿诺特以净资产增长236亿美元位列第3。他自1989年开始执掌LVMH,至今已近30年。与大多数商业帝国的缔造者不同的是,伯纳德手中的LVMH集团并非由他一手创建。他的成功离不开其狠辣的并购手段,通过家族矛盾趁虚而入是其收购生涯中的惯用模式。有些时候,他几乎依靠赤裸裸的“抢”。据统计,近30年间,伯纳德手中的LVMH进行了62笔收购,持股74家公司,同时卖掉了48家。他拥有独到的投资眼光,可以说,他是“奢侈品界的巴菲特”。

第一桶金:房地产业站稳脚跟

第一桶金:房地产业站稳脚跟 伯纳德毕业于巴黎综合理工大学后,以工程师的身份进入家族企业费雷·萨维内尔公司工作。这个公司专门从事工业建筑事业,也就是为别人建造工厂。

1976年,伯纳德说服父亲,以4000万法郎的价格将公司的工业建筑和公共事务部门出售,公司只从事房地产经销业和一个还处于萌芽阶段的业务:建造私人住房和公寓。事实证明,伯纳德的选择是明智的。房地产经销业比工业建筑更赚钱,因为工业建筑受制于大客户,利润也小,还要担心遇上坏天气。房地产经销恰恰相反,买地、出资、找客户,利润明显要高出不少,而且能够自己做主。在这项新业务中,伯纳德彰显了他的才干。

小试牛刀:收购迪奥

1981年,法国商界发生了一件引人注目的事情:布萨克集团由于卷入法国政治混战中而陷入困境。当时,身处美国的伯纳德一直在寻找一个生意占领法国市场。1984年,伯纳德的得力助手皮埃尔将布萨克集团推荐给了他。

伯纳德对布萨克集团产生了兴趣,因为这个集团中有一块真正的金子——迪奥,它的大名在当时已经响彻世界。伯纳德获得了拉扎德银行的支持,他在一番激烈的竞争和谈判后收购了布萨克集团的股票,并签订了协议,这在法国金融界引起了一场风暴,大众都对这个年轻的房地产企业家投以关注的目光。伯纳德缔造了他在奢侈品商业史上的第一个神话,仅花费4亿法郎就成为布萨克的总裁。3年后,在伯纳德的精心经营下,布萨克集团的市值达到了80亿法郎。

野心勃勃:LVMH之争渔翁得利

野心勃勃:LVMH之争渔翁得利很快,伯纳德把目光投向了奢侈品巨头LVMH集团。LVMH是路易·威登集团和酩悦·轩尼诗公司在1987年合并后形成的集团名称。然而,路易·威登集团和酩悦·轩尼诗公司的合并决定十分仓促,两个公司产生了激烈的矛盾。从他们产生矛盾的那一刻,整个LVMH集团便进入了伯纳德的围捕视线中。两个公司之间的矛盾越大,伯纳德便越兴奋。

1987年10月18日,也就是LVMH集团成立4个多月后,全球股市均告崩盘,而LVMH集团的股票更是缩水了40%。伯纳德做了两件他日后想起来十分得意的事情:第一,在股市大幅下跌的前一个月,也就是1987年9月,他将手中康福浪漫公司13%的股票抛出,获得了近3亿法郎的收益;第二,在股市下跌后,他同时以个人和阿加什集团的名义买进了2%的LVMH集团的股票,这一做法对他后来夺取LVMH集团的行动起到了决定性的作用。

1988年5月,伯纳德第一次见到了路易·威登集团的总裁雷卡米尔。雷卡米尔早就想找一个能够注资LVMH集团的新股东,以牵制酩悦·轩尼诗公司的总裁舍瓦利耶。他让伯纳德买进LVMH集团20%的股份,资金支持来自里昂信贷银行的总裁。雷卡米尔不知道此时的伯纳德已经在股市大跌中通过二级市场拥有了LVMH集团2%的股权,他已经将伯纳德视为巩固自己在LVMH集团权力的忠实可靠的同盟者了。然而,雷卡米尔大错特错。

1988年6月底,伯纳德毅然决定转换阵营,与酩悦·轩尼诗公司的总裁舍瓦利耶结成同盟,因为他发现他难以与舍瓦利耶抗衡。伯纳德向舍瓦利耶表示:如果LVMH集团愿意给我一个股东位置,我愿意放弃公开竞价。舍瓦利耶欣然同意。就这样,轩尼诗家族向伯纳德敞开了大门,伯纳德得以继续以低价收购LVMH的股票。

1988年7月28日,伯纳德宣布他已经成为LVMH集团最大的股东,在神不知鬼不觉的情况下成为了实际掌权者,从此走上了奢侈品事业的巅峰。

巅峰之路:帝国缔造步步为营

从1987年至今,伯纳德进行了62笔收购。伯纳德喜欢收购是出了名的,只要是被他看上的品牌,都难逃他那双“生来就用于收购的手”。有人将伯纳德的收购手段归纳为“简单直接”的三步法:

第一步,购买的时机集中于资本市场低迷时期;在掠夺LVMH时,伯纳德选择于1987年10月买进LVMH的股票,因为那个时候全球股市均告崩盘,而LVMH集团的股票更是缩水了40%。伯纳德得以用最少的钱获取最大的收益。

第二步,收购后“收放自如”,适时适度卖出,使其旗下的子品牌始终保持高收益率;比如在1998年至1999年间,伯纳德收购了包括贝玲妃在内的多家创办不久的美国化妆品公司。贝玲妃很好的利用了LVMH集团的共享服务中心,其在2002年取得了两位数的增长。相反,在2002年,伯纳德将硬糖(HardCandy)和UD(Urban Decay)这两个品牌果断抛售。在伯纳德看来,一个品牌既然无法保持自己品牌的独立性,那么这个品牌对于LVMH便一文不值。于是,硬糖和UD只能眼睁睁的看着几乎是同一时期被LVMH收购的贝玲妃飞黄腾达,而自己被一脚踹出门外。

第三步,换,伯纳德在为品牌挑选设计师时有独特的眼光。比如在LV成为“老气街包” 的代名词之后,他果断任命了新锐设计师马克·雅可布担任公司的创意总监,设计出了随性涂写LV全名的涂鸦包,把LV的古老高贵融入到现代生活中。

人无完人:失败的收购

人无完人:失败的收购在伯纳德的收购生涯中,有两个品牌成为了他的心头痛:古驰和爱马仕。

1999年1月5日,LVMH以55.84美元/股的价格买入10万股古驰集团,持股比例超过5%,到了1月25日,LVMH的持股比例已经升到34.4%。LVMH此举其实是利用了荷兰证监法律的漏洞,古驰陷入了被动的地位。此时,古驰提出让LVMH全盘收购,然而伯纳德希望以最小代价拿下古驰,花14亿美元的代价控制古驰,从而抑制古驰的成长,还可以从这笔投资中获取可观的收益。

古驰管理层没有坐以待毙,他们决定扩充资本,并将总股本的42%以30亿美元的价格出售给PPR(也就是后来的开云集团),使PPR成为古驰的最大股东,进而稀释LVMH公司的股份至20%。据当时的报道,古驰还与PPR公司达成君子协议,PPR保证古驰公司的独立性,不干涉公司的独立品牌运营。不甘心的伯纳德向一家荷兰法院提出诉讼,1999年5月27日,荷兰法院做出终审判决,认为古驰公司行为不当,但并没有就此取消古驰和PPR公司的交易。最终LVMH同意将古驰集团的股份转让给PPR,PPR以88亿美元的代价收购了古驰品牌。

伯纳德对爱马仕的收购也以失败告终。从2008年开始,伯纳德就先后与三家法国银行进行了一系列股票掉期操作,这三家银行出面购买爱马仕发行的衍生投资工具,而实际的买单人则是LVMH集团。当时,为了掩人耳目,伯纳德和这三家银行约定这些交易全部不适用任何股权、债券形式,而是现金交易。伯纳德熟知法国金融交易管理规则,这种以现金支付形式的交易可以不对外公开,这样一来,谁都不知道这三家银行购买的爱马仕股权全部最终由伯纳德掏钱。收购神不知鬼不觉的进行着,爱马仕家族的人在开车看橄榄球赛的路上才突然得知LVMH已经收购了公司14.2%股权的惊人消息。2011年7月,这一比例提高到了21.4%。2013年,比例上升至23%。

伯纳德对爱马仕的收购也以失败告终。从2008年开始,伯纳德就先后与三家法国银行进行了一系列股票掉期操作,这三家银行出面购买爱马仕发行的衍生投资工具,而实际的买单人则是LVMH集团。当时,为了掩人耳目,伯纳德和这三家银行约定这些交易全部不适用任何股权、债券形式,而是现金交易。伯纳德熟知法国金融交易管理规则,这种以现金支付形式的交易可以不对外公开,这样一来,谁都不知道这三家银行购买的爱马仕股权全部最终由伯纳德掏钱。收购神不知鬼不觉的进行着,爱马仕家族的人在开车看橄榄球赛的路上才突然得知LVMH已经收购了公司14.2%股权的惊人消息。2011年7月,这一比例提高到了21.4%。2013年,比例上升至23%。爱马仕的家族成员们决定联合起来共同对抗伯纳德。2011年,爱马仕成立了家族控股公司。52名家族成员可以直接控制爱马仕50.2%的股份以及相应的投票权,不需要再启动公开招标。2013年,在经过一系列联邦调查、诉讼和反诉后,双方最终达成和解协议,即LVMH赔偿爱马仕800万欧元,并在未来5年内不能购买后者任何股份,法院判定LVMH集团将已持有的爱马仕23%分股份降低至8%。至此,伯纳德对爱马仕的收购宣告失败。

2017年底,法国个别媒体报道伯纳德正试图收购香奈儿。2018年4月,伯纳德在巴黎举办的年度股东大会上首次对该传闻进行了否认。也许伯纳德下一次雷厉风行的收购行动还在酝酿之中。

2017年底,法国个别媒体报道伯纳德正试图收购香奈儿。2018年4月,伯纳德在巴黎举办的年度股东大会上首次对该传闻进行了否认。也许伯纳德下一次雷厉风行的收购行动还在酝酿之中。异曲同工:伯纳德与巴菲特

总结下来,伯纳德的收购有几个特点:一、资金来源一般是银行,他与多位银行家打得火热,甚至拥有无上限融资额度;二、购买时,时机一般集中于资本市场低迷的时候;三、收购后,适时适度卖出不合适的品牌,使其旗下的子品牌始终保持高收益率;四、经营时,为品牌换上合适的设计师,给予品牌发展的活力。

而巴菲特的投资也表现出了不少相似的特点。一、资金来源一般是保险,利用“廉价”的保险资金作为撬动投资的杠杆;二、买入时,时机也一般集中在资本市场低迷的时候,例如在1988年股市崩盘后买入可口可乐,那时可口可乐相比1987年高位已经下跌了25%;三、收购后,适时选择长期持有或者短期卖出。例如,上世纪80年代末以来,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司一直持有富国银行和可口可乐的股份,这些都是具有全球吸引力的品牌;相反,他在2003年增持中石油以后,在2007年遇到牛市时便果断抛售。

但是伯纳德与巴菲特也有不同之处。伯纳德只在他最青睐的奢侈品行业里狩猎,而巴菲特在很多领域里都有投资。

伯纳德和巴菲特在不同的领域创造了神话,他们都有一定的资金优势、注重把握时机、善于决断取舍。如今,伯纳德已经69岁,但相信这位“奢侈品界的巴菲特”也会同沃伦·巴菲特一样,无惧时光,继续书写传奇。